论文|结合热疗调控pH响应性化疗药物释放的生物活性玻璃用于骨肉瘤治疗及骨稳态的时序性重建

来源:

|

作者:锐视医疗

|

发布时间: 2025-10-24

|

351 次浏览

|

分享到:

恭喜中国人民解放军总医院潘浩波教授、郭全义教授、崔旭教授团队近日在学术期刊《Chemical Engineering Journal》(IF:13.2,中科院一区top期刊)发表了一篇题为《Bioactive glass with integration of hyperthermia to manipulate pH-responsive release of chemotherapeutic agent for osteosarcoma combating and time-sequential reconstruction of bone homeostasis》(结合热疗调控pH响应性化疗药物释放的生物活性玻璃用于骨肉瘤治疗及骨稳态的时序性重建)的论文。锐视科技的Micro-CT成像系统(IMAGING 100)在研究中被用以评估集成热疗功能的生物活性玻璃在兔股骨髁缺损模型中的促进骨再生能力。

中国人民解放军总医院潘浩波教授、郭全义教授、崔旭教授团队近日在学术期刊《Chemical Engineering Journal》(IF:13.2,中科院一区top期刊)发表了一篇题为《Bioactive glass with integration of hyperthermia to manipulate pH-responsive release of chemotherapeutic agent for osteosarcoma combating and time-sequential reconstruction of bone homeostasis》(结合热疗调控pH响应性化疗药物释放的生物活性玻璃用于骨肉瘤治疗及骨稳态的时序性重建)的论文。锐视科技的Micro-CT成像系统(IMAGING 100)在研究中被用以评估集成热疗功能的生物活性玻璃在兔股骨髁缺损模型中的促进骨再生能力。

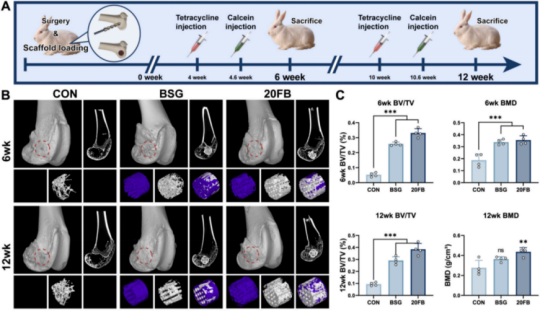

骨肉瘤(Osteosarcoma, OS)因其易发生转移、复发及破坏骨稳态(Bone Homeostasis, BH)而带来显著的临床挑战。本研究策略性地构建了一种多功能时序支架,由硼硅酸盐生物活性玻璃(BSG)核心层、Fe₃O₄磁热纳米颗粒(FMNPs)中间层及负载多柔比星的pH响应性水凝胶(PRH)外层组成。BSG的降解可产生离子化和碱性微环境(IAM/BSG),从而促进PRH的凝胶化状态,防止多柔比星的过早泄漏。FMNPs诱导的热疗作用在交变磁场(AMF)下与肿瘤微环境(TME)作用,可触发PRH由凝胶态向溶胶态转变,促进其向远端肿瘤部位的渗透。同时,酸性TME可断裂PRH中由羧甲基壳聚糖与氧化右旋糖酐形成的席夫碱键,从而实现多柔比星的持续且选择性释放。此外,IAM/BSG本身可降低骨肉瘤细胞活性,而热疗作用可进一步损伤肿瘤细胞,两者协同增强多柔比星的抗瘤效果,即使在较低剂量下也能有效清除肿瘤,从而潜在地降低化疗的全身毒性。随后,IAM/BSG可诱导巨噬细胞极化为M2表型,形成有利于骨髓间充质干细胞(BMSCs)成骨分化的免疫调节微环境,在肿瘤消融后促进最佳骨再生。综上所述,本研究通过将BSG与热疗相结合,精确调控pH响应性化疗药物释放,实现了肿瘤的靶向清除与骨稳态的时序性重建,从而协调解决了骨肉瘤高效治疗与骨再生之间的矛盾。本研究应用锐视科技的Micro-CT成像系统(IMAGING 100)评估Fe₃O₄/BSG支架在兔股骨髁缺损模型中的成骨能力。将所有动物随机分为三组:对照组(未植入支架)、BSG组(植入BSG支架)、20FB组(植入含20% Fe₃O₄的BSG支架),每组各4只。对应组别的支架被植入缺损部位,植入后6周和12周,应用Micro-CT(IMAGING 100,Raycision,中国)对缺损区域的骨形成进行评估(图8.A)。结果显示,BSG组和20FB组的支架内外表面均有更多新骨形成,而对照组仅检测到少量新骨生成(图8.B)。由于20FB组支架为兔骨髓间充质干细胞(rBMSCs)的增殖提供了更有效的生长平台和成骨微环境,20FB组表现出最高的成骨潜力,新骨形成量明显(白色区域)。定量分析(图8.C)显示,对照组的骨体积分数(BV/TV)和骨矿物质密度(BMD)最低,而20FB组的BV/TV和BMD最高,从而证明了20FB组在兔股骨髁缺损模型中具有增强的成骨能力,与体外实验结果一致。

图8.兔股骨缺损模型中支架的骨再生能力

(A):兔股骨髁缺损模型的构建示意图,包括缺损制作、支架植入及后续支架治疗管理。(B):植入支架后6周和12周,兔股骨髁的Micro-CT矢状面及三维重建图像,其中白色区域表示新骨形成。(C):通过Micro-CT评估兔股骨髁缺损植入支架后6周和12周的骨指标,主要包括骨体积分数(BV/TV)及骨矿物质密度(BMD)(n = 4)。数据以均值± 标准差(SD)表示(*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001)。▲锐视科技Micro-CT成像系统(型号:IMAGING 100)DOI: 10.1016/j.cej.2025.169076